JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

- Architekten \

- Projekte \

- Schlagworten

- Jahr \

- Ort \

- Land

- DSpace Home

- »

- DAS DEUTSCHE ARCHITEKTURMUSEUM

- »

- DAS ARCHITEKTURMODELL

- »

- View Item

Browse

-

All of DSpace

- Communities & Collections

- Titles

- Authors

- By Issue Date

- Subjects

- xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_datesort

- By Submit Date

- xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_datedam

- xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_datemodell

- xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_damcountry

- xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_damspatial

-

This Collection

- Titles

- Authors

- By Issue Date

- Subjects

- xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_datesort

- By Submit Date

- xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_datedam

- xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_datemodell

- xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_damcountry

- xmlui.ArtifactBrowser.Navigation.browse_damspatial

My Account

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-credits:

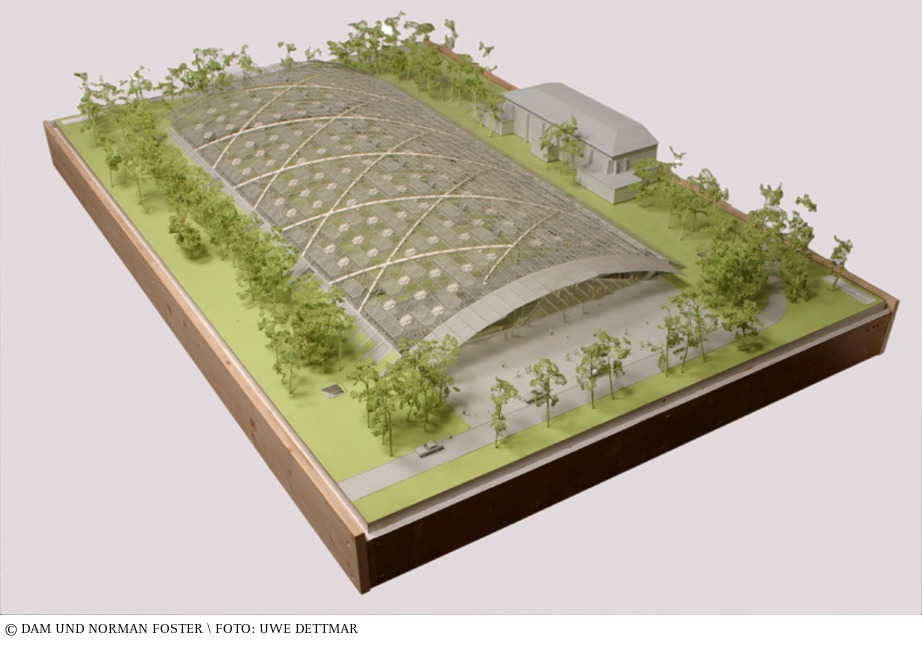

© DAM und Norman Foster \ Foto: Uwe Dettmar

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.format-extent 38 x 210 x 136,5 cm

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.formnat 1:100

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.format-medium Kunststoff, Pflanzenmaterial, Metall auf Holzsockel

Date 1981

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.identifier 074-001-010

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.coveragespatial Frankfurt am Main, Deutschland

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.date nicht realisiert

Leichtathletikhalle im Frankfurter Waldstadion

Modell des Gesamtgebäudes

Abstract:

Der Blick in das Innere des Modells offenbart eine unerwartete Lebendigkeit. Auf den Zuschauerrängen drängen sich circa zweitausend kleine weiße Figuren. Jubel und Applaus für die Miniatursportler scheinen die Halle zu erfüllen. Dieselbe Detailgenauigkeit, mit der die Stahlkonstruktion der Halle dargestellt ist, wurde auch darauf verwandt, das sichtlich begeisterte Publikum darzustellen. Für ein Architekturmodell ist dies eher unüblich. Allerdings scheint es unter den Londoner High-tech-Architekten wie Norman Foster, Richard Rogers und Nicolas Grimshaw einen regelrechten Wettbewerb gegeben zu haben, wer die meisten Miniaturfiguren in seinen Modellen unterbringt. Zwischen 1970 und 1990 entstand in der Tradition der bautechnisch revolutionären Glas-und Stahlkonstruktionen des 18. und 19. Jahrhunderts eine neue Architekturrichtung, die sich auch auf die Bautechnik von Modellen auswirkte. Das Publikum musste für den Hightech-Stil gewonnen werden. Dafür war der Nachweis nötig, dass auch kulturell hochwertige Bauaufgaben wie Museen oder Stadien nach – verfeinerten – Prinzipien des rein zweckmäßigen Industriebaus errichtet werden können. Das Wechselspiel von filigraner Konstruktion und sorgfältig platzierter Klimatechnik entfaltet hier einen hohen ästhetischen Reiz, der aber eigentlich eine Lüge ist: Denn es fehlt dem Modell die wetterabweisende Dachhülle. Zugunsten der Schönheit der Konstruktion wurde auf sie verzichtet. Wie das Dach aussehen sollte, verrät ein kleineres Modell mit einer metallisch glänzenden Dachhaut. Wäre auch das große Modell mit allen vorgesehenen Bestandteilen konstruiert worden, würde nur das Miniaturpublikum in den Genuss kommen, über die Reize der Dachhülle zu staunen. (Myriam Pflugmann) aus: Oliver Elser, Peter Cachola Schmal: Das Architekturmodell – Werkzeug, Fetisch, kleine Utopie, Ausstellungskatalog DAM, Zürich 2012

This item appears in the following Collection(s)

-

DAS ARCHITEKTURMODELL

Werkzeug, Fetisch, kleine Utopie